윤봉길 의사와 매헌로

매헌 윤봉길 의사는 12세라는 어린 나이, 자주독립을 위한 활동을 펼치기 시작했다. 일제강점기 상하이 훙커우공원 투탄 의거의 주인공이기도 하다. 1932년 12월 19일 일본에서 순국한 윤봉길 의사를 기리며 서울 매헌로와 매헌시민의숲을 돌아본다.

글. 정자은

자료 출처. 한국민족문화대백과 외 다수

사진제공. 개별 표기

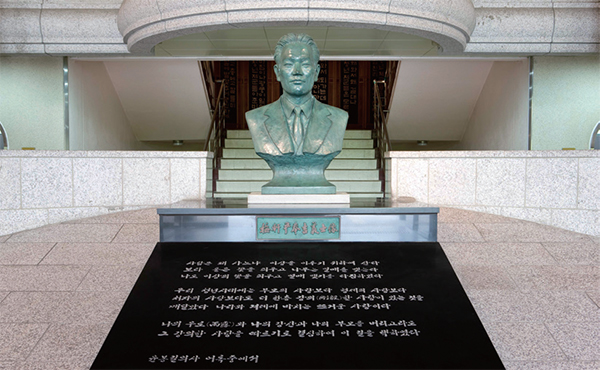

독립을 위한 그의 발자취, 매헌윤봉길의사기념관

매헌윤봉길의사기념관 ⓒ한국관광공사

매헌윤봉길의사기념관 ⓒ한국관광공사

일제강점기 훙커우공원 투탄 의거와 관련된 독립운동가인 윤봉길 의사. 본명은 윤우의이며 호는 매헌이다. 그는 11세 때인 1918년 덕산보통학교에 입학했다. 하지만 다음 해인 1919년 3·1운동이 일어나자 학교를 자퇴했다. 식민지 노예교육을 거부하면서 학교를 관둔 것이다. 이후 전통교육을 받는 동시에 <동아일보>와 민족잡지인 <개벽> 등을 구독하며 민족운동의 방향을 정립해 나갔다.

1926년부터는 농민계몽·독서회운동과 같은 농촌사회운동을 펼쳤다. 무식이 나라까지 잃게 한 적임을 깨달으며 야학당을 개설, 한글 교육 등의 문맹 퇴치와 민족의식 고취에 집중했다. 윤봉길은 대한민국 임시정부가 있는 곳에 가야 성공적인 독립운동의 추진이 가능하다고 판단했다. 1931년 상하이로 향했고, 중국에서 뜻있는 일을 위해 구상하며 지냈다. 상하이 대한민국 임시정부 지도자인 김구를 찾아가, 조국의 독립을 위해 모든 것을 바칠 거라는 그의 뜻을 전하며 의지를 다졌다.

매헌 윤봉길 의사는 1932년 4월 29일 중국 상하이 홍커우 공원에서 열린 일왕의 생일 겸 상하이 사변 승전 축하 기념식 행사장에서 일제 군관민 수뇌부를 향해 폭탄을 던졌다. 일본 상하이파견군 대장 등을 즉사시키는 거사를 치르며, 현장에서 체포됐다. 군법재판에서 사형선고를 받고 일본으로 옮겨져 오사카 위수형무소에 수감 됐다. 이후 의거 1년도 되지 않은 1932년 12월 19일 총살형을 받고 25세라는 젊은 나이에 순국했다.

서울특별시 서초구 매헌로 99에 위치한 ‘매헌윤봉길의사기념관’은 1988년 12월 윤봉길 의사의 삶과 업적, 나라를 위했던 정신을 올바로 알리고자 설립된 공간이다. 기념관은 (사)매헌윤봉길의사기념사업회가 주관해 국민의 성금으로 지어졌다. 2016년 1월부터는 기념관이 국가보훈부(현) 소유로 이관됐다. 이를 계기로 2017년~2018년 전시 시설의 현대화 작업을 거쳐, 건립 30주년인 2018년에 재개관했다.

매헌윤봉길의사기념관 ⓒ한국관광공사

매헌윤봉길의사기념관 ⓒ한국관광공사

ⓒ매헌윤봉길의사기념사업회

ⓒ매헌윤봉길의사기념사업회

매헌시민의숲 일대, 윤봉길 의사의 정신을 기리며

매헌윤봉길의사기념관이 위치한 공원이 ‘매헌시민의 숲’이다. 이곳은 도심에서 보기 힘든 울창한 숲을 지닌, 숲 개념을 도입한 공원이다. 1986년 서울아시아경기대회와 1988년 제24회 올림픽경기대회를 앞두고 1986년 11월 양재나들목 주변에 조성했다. 당시 서울의 관문이었던 양재 요금소 주변 환경 개선이 취지였다.

매헌윤봉길의사기념관이 위치한 공원이 ‘매헌시민의 숲’이다. 이곳은 도심에서 보기 힘든 울창한 숲을 지닌, 숲 개념을 도입한 공원이다. 1986년 서울아시아경기대회와 1988년 제24회 올림픽경기대회를 앞두고 1986년 11월 양재나들목 주변에 조성했다. 당시 서울의 관문이었던 양재 요금소 주변 환경 개선이 취지였다.

다양한 수종의 숲이 펼쳐져 있는 것이 특징으로 면적은 25만 평이다. 조경시설로 잔디광장과 그늘막 등이 있고 운동시설로 배구장·배드민턴장·테니스장도 마련되어 있다. 매헌로를 기준으로 북측 구역에는 매헌윤봉길의사기념관과 바닥분수, 어린이놀이터 등이 있다.

‘매헌시민의숲’은 과거 양재시민의숲으로 불렸다. 국토교통부 산하 국토지리정보원에 따르면 2022년 국가지명위원회 심의를 거쳐 공원 명칭을 개정했다. 앞서 말한 바와 같이, 매헌은 조국광복의 초석이 된 윤봉길 의사의 아호다. ‘매헌시민의숲’ 명칭 개정과 함께 주변 지역은 ‘매헌 애국단지 벨트’라는 별칭이 붙었다. 2008년 개교한 ‘서울매헌초등학교’부터 신분당선 지하철역 ‘매헌역(양재시민의숲)’, 버스정류장 ‘매헌역’, 여의천을 건너는 다리 ‘매헌교’, 과천에서 수서 방향으로 잇는 강남순환고속도로 지하차도명이 ‘매헌지하차도’다. 매헌시민의숲 인근 도로명인 ‘매헌로’ 역시 윤봉길 의사의 정신을 기리고자 그의 호인 매헌을 채택했다. 다가오는 12월, 매헌로의 주변 일대를 둘러보며 매헌 윤봉길 의사의 정신을 기리는 것도 의미 있는 연말을 보내는 방법이 될 것 같다.